イワシはさまざまな魚のベイトとなっています。

そのため、イワシをエサとして釣るといろいろな魚を釣ることができます。

ここでは、イワシ泳がせ釣り仕掛けと釣り方についてご紹介します。

イワシの泳がせ釣りの時期

イワシの泳がせ釣りの時期についてご紹介します。イワシを泳がせて釣るので、基本的にはイワシが回遊する時期がおすすめです。

相模湾では、イワシの泳がせ釣りが盛んに行われています。

ライトな泳がせ五目釣りです。

カサゴやメバル、ハタ類(アカハタやマハタなど)などの根魚が中心で、うまくいけばヒラメやスズキも釣れます。

釣りの時期としては、例年早春から初夏にかけて行われています。

特に、イワシの大群が回遊してくる2~3月がおすすめです。

こちらはあくまで一例です。

極端な話をすれば、生きたイワシを調達できる時期ならいつでも行えます。

もちろん、出てくれる船がないと釣りはできませんが・・・

どの地域で釣るのかや対象魚は何なのかによっても、おすすめの時期が異なります。

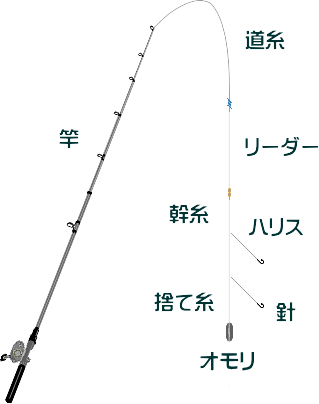

イワシの泳がせ釣りの仕掛け

イワシの泳がせ釣りの仕掛けについてご紹介します。仕掛けは次のとおりです。

竿

竿はオモリ負荷20~60号前後のゲームロッドを使います。

6:4~7:3調子のものがおすすめです。

長さは2m前後が使いやすいです。

リール

リールは小型の両軸リールを使います。

道糸

道糸はPEの1.5~2号を使います。

リーダー

リーダーはフロロカーボンの5号を使います。

長さは1.5m前後です。

幹糸

幹糸はフロロカーボンの3~4号を使います。

ハリス

ハリスはフロロカーボンの2~3号を使います。

長さは50~60cmです。

ハリスの間隔は1~1.2mです。

捨て糸

捨て糸はフロロカーボンの2~2.5号です。

長さは20~30cmです。

針

針は、チヌ針の5~6号やイセアマの8号などを使います。

針の数は1~2本です。

ヒラメを狙うのなら、1本針がおすすめです。

オモリ

オモリは10~60号を使います。

船長からの指示に従います。

泳がせ釣りのイワシの付け方

泳がせ釣りのイワシの付け方についてご紹介します。エサはイワシですが、生きたカタクチイワシを使います。

7cm前後のものがよく使われます。

2本針の場合は、上針に大きめのエサを付けるとよいです。

良型のヒラメなどは上針に喰ってきやすいためです。

絶対ではありませんが・・・

イワシの下アゴから針を刺します。

そして、上アゴから針先を抜きます。

できるだけアゴの先端の中央に刺すようにします。

2本針仕掛けを使う場合、上の針からイワシを付けます。

エサ付けが終わったイワシは海に放ちます。

その後、下の針にイワシを付けてオモリを投入します。

イワシの泳がせの釣り方

イワシの泳がせの釣り方についてご紹介します。根魚を中心に狙うので、仕掛けを底まで沈めます。

着底すれば、30~40cm巻き上げます。

基本的には、そのままアタリを待ちます。

仕掛けを動かし過ぎると、逆に喰いが悪くなってしまいます。

底は岩礁帯であることが多いです。

そのため、適度に底を取り直さなければなりません。

この時、竿はできる限りゆっくり動かすようにします。

他にも、オモリを底に着けて釣る方法もあります。

着底後、ゼロテンで5秒ほどアタリを待ちます。

ゼロテンとは、道糸が張るか張らないかの状態をキープすることです。

アタリがなければ、竿先を大きく持ち上げてゆっくり落とし込んでいきます。

その後、ゼロテンでアタリを待ちます。

基本的にはこれを繰り返します。

エサのイワシが暴れ出せば、近くに魚が寄ってきた証拠です。

小さなアタリがあっても、まだ我慢です。

慌てて合わせると、すっぽ抜けてしまいます。

強く引き込めばしっかり合わせます。

周りは釣れているのに、自分だけが釣れないことがあります。

その場合は、エサのイワシが弱ってしまっている可能性があります。

イワシを交換するとよいです。

関連記事