タイラバで大物マダイを釣り上げたい!

でも、初めての船釣りは不安...。

この記事では、タイラバの基礎知識から季節別の攻略法まで、初心者でも実践できる釣り方をご紹介します。

タイラバとは何か、狙える魚種、仕掛けの選び方、基本テクニックなど、船釣りで成功するためのポイントを詳しく解説。

さらに、潮の流れの読み方や釣果アップのコツも伝授します。

この記事を読めば、タイラバの魅力を存分に味わい、大物マダイとの格闘を楽しめるようになります。

目次

タイラバの船釣りの基礎知識

タイラバとはどのような釣り方なのか、タイラバで狙える魚種は何なのかについて解説します。タイラバとは何か?初心者向け解説

タイラバとは、タイラバと呼ばれるルアーを使って行う船釣りのことです。マダイを狙う人気の釣り方です。

「タイ」(マダイ)と「ラバ」(ラバージグ)を組み合わせた言葉です。

鉛やタングステン製のヘッドに、ゴム製のスカート(ネクタイ)が付いた仕掛けを使います。

この仕掛けを海底まで沈め、ゆっくり巻き上げてマダイを誘います。

初心者でも簡単に始められるのが特徴です。

特別な技術がなくても、基本操作を覚えれば楽しめます。

大型マダイが釣れる可能性もあり、初心者でも大物釣りの醍醐味を味わえます。

タイラバで狙える魚種と特徴

タイラバの主なターゲットはマダイですが、他の魚種も釣れます。- マダイ:力強い引きが特徴で、タイラバによく反応します。

- 根魚(カサゴ、ハタ類):岩場や礁の周りで釣れることがあります。

- 青物(ブリ、カンパチ):時々掛かり、強烈な引きを楽しめます。

- その他:ヒラメ、マゴチ、アマダイなどの高級魚も釣れることがあります。

タイラバはさまざまな魚種が釣れる可能性があり、釣りの楽しさだけでなく、美味しい魚を食べる楽しみも味わえます。

タイラバの時期・時間帯

タイラバの時期・時間帯についてご紹介します。タイラバにおすすめの時期は、春と秋です。

春はマダイの産卵期です。

産卵のため、浅場にマダイが集まってきます。

大型が多く、非常に釣りやすいです。

秋は、寒くなる前に荒食いする時期です。

そのため、数狙いの釣りができます。

小~中型が多いですが、大型がヒットすることもあります。

これ以外の時期についても触れておきます。

夏は水温が上昇して、マダイの活性が高くなります。

喰いはよくても、人間の方が暑さでへばってしまいます。

冬は、マダイが深場に落ちます。

さらに、水温が下がってマダイの活性が低くなります。

大型が狙える反面、数が釣れないです。

タイラバにおすすめの時間帯は朝夕マズメです。

マダイは夜釣りでも釣れます。

しかし、タイラバを夜釣りでするという話は聞きません。

地域によっては行うことがあるかもしれませんが、基本的には日中の釣りです。

タイラバの仕掛け

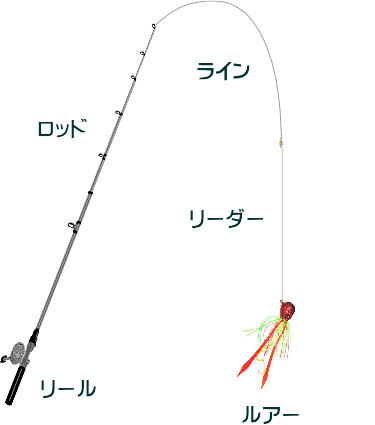

タイラバの仕掛けについてご紹介します。仕掛けは、次のとおりです。

ロッド

ロッドは、タイラバ専用のものを使います。マダイに違和感を与えない穂先の柔らかさがないと厳しいです。

エギングロッドなどでも代用できますが、専用ロッドには勝てません。

長さは、6~7フィートがベストです。

リール

リールは、カウンター付きの小型ベイトリールを使います。カウンターがあると、ヒットしたタナを把握することができるので便利です。

着底がわかりやすいことなどがベイトリールのメリットです。

キャストして、タイラバを引いてきたい場合はスピニングリールを使うとよいです。

ライン

ラインは、感度のよいPEがおすすめです。強度もあるので、細いラインを使用できます。

号数は、0.6~1号がおすすめです。

リーダー

リーダーは、根ズレに強いフロロカーボンを使います。号数は3~5号がおすすめです。

長さは、3~5mほどにしておきます。

ルアー

ルアーは、もちろんタイラバを使います。タイラバは、いくつかのパーツで構成されています。

ヘッドとネクタイ、スカート、フックです。

ヘッド

ヘッドは、重さとカラーで選びます。

重さが60~80gを中心に使いますが、深場では200gを超えることもあります。

底が取れるもので、できる軽いものを使うのが鉄則です。

ネクタイとスカート

ネクタイとスカートは、形状やカラーが重要です。

ネクタイは、ストレートタイプやカーリータイプがよく使われます。

レッド系・オレンジ系が人気です。

スカートは、ネクタイと異なるカラーを選ぶとよいです。

フック

フックは、サイズに気をつけます。

基本的にはタイラバ専用のフックを使えばよいです。

食い込みのよいチヌ針を使ってもOKです。

小さい方が食い込みがよいですが、しっかり掛らないことがあります。

これらをいろいろ組み合わせて、オリジナルのタイラバを作ってみるのも釣りの楽しみ方の1つです。

喰いが悪ければ、どんどん変えていく方がよいです。

そのため、いろいろな種類のパーツを用意しておく必要があります。

タイラバの基本テクニック

タイラバで狙うべきタナと攻め方

基本は、タイラバを底に沈めて釣ります。マダイは、底付近にいるためです。

底から10~20mぐらいまでの範囲を丹念に探ります。

タイラバでは、基本的にマダイが浮いている時は、底はゆっくりで上は少し速く巻きます。

浮いている魚は、速巻きで好反応を示すことが多いです。

マダイがイワシについているのなら、かなり速く巻いた方がよいです。

産卵期には、産卵前と産卵後の個体が混じっています。

産卵前の個体は、底であまり動きません。

そのため、速く巻くとまったく反応しません。

喰わせようとすればゆっくり巻かないといけません。

底を長く引いてきたいのなら、ラインをたくさん払い出して斜めに引いてくるとよいです。

逆に、産卵後の個体は活性が高いことが多いです。

そのため、少し速めに巻いてくる方がよいです。

産卵期の攻め方は、底はゆっくり、上は少し速めがおすすめです。

タイラバでは着底後すぐに誘い始める

まずは、タイラバを底まで沈めます。タイラバの着底を見逃さないようにしなければなりません。

マダイは落ちてくるものに強く反応します。

タイラバが沈んでくると、マダイはそれを追いかけてきます。

その場合、着底してすぐに巻き始めると、さらに追いかけてきて喰ってくれるのです。

しかし、着底に気づかず、すぐに巻き始めないと、見切られてしまってタイラバを追いかけてこなくなります。

これではもったいないです。

なお、着底してすぐに巻き始めてもゆっくり巻いていたのでは、タイラバはすぐに動き出しません。

これでは、着底後しばらく何もしないのと同じです。

このようなことにならないように、着底後数回は速く巻くようにします。

その後は、巻きたい速さに変えればよいのです。

タイラバの巻き方とアクション

タイラバの基本的な誘い方は、ただ巻きです。ただ巻きとは、文字どおりただ巻くだけです。

注意しなければならいのは、適当に巻けばよいというわけではありません。

必ず等速巻き、つまり一定の速さで巻き続けないといけません。

巻く速さは、毎秒1m弱が基本となります。

これを基準に、遅く巻いたり(毎秒0.5m)、もっと速く巻いたりします。

潮が速い時はゆっくり巻くとよいです。

潮が緩くて風がない時は、リアクションバイトで喰わせるため速く巻いた方がよいことがあります。

大型のマダイはゆっくり巻いた方が喰ってきやすいです。

逆に、速く巻くと小型のアタリが多いです。

大型狙いなら、できる限りゆっくり、水深が深いほどゆっくり巻く方がよいです。

乗っ込み期は、スピードとカラーが合わないと喰ってくれないことが多いです。ゆっくりや速巻きでしか喰わないことがあるので、ゆっくりから速めまでいろいろ試してみます。

途中で巻く速さを変えるのはよくありません。

速さを変える時は、巻き始めから変えるようにします。

ただ、釣りに行く船によっては、次のように巻く速さを変えるように指示されることがあります。

- 底から10回はゆっくり巻いて、その後少し速く巻く

- 着底後、速巻きをして近くにいるマダイの活性を上げ、その後ゆっくり巻く

この辺は、船長の指示に従うようにします。

ドラグの調整は、必ず事前に行っておきます。

ドラグは締めすぎても緩めすぎてもいけません。

バレる原因となるためです。

理想は、魚が走った時にラインが少し出ていくぐらいがベストです。

タイラバでは即合わせはしない

当たりがあっても、即合わせしてはいけません。ここで合わせてフッキングしません。

基本は、当たりがあっても合わせずに、そのままの速さで巻き続けます。

合わせずに、水面まで巻き上げてきます。

そして、マダイを取り込みます。

ただ、強く引き込むようなら合わせてもOKです。

意図的に掛けて釣るタイラバもあります。

タイラバで釣れない時は?

釣れない時は、いろいろ試してみることが重要です。ネクタイとフックが絡んでいないか

仕掛けを回収してネクタイとフックが絡んでいないかをチェックします。ネクタイとフックが絡んでいては釣れるものも釣れません。

仮に絡んでいなくても、仕掛けを入れ直すことでフレッシュなポイントにタイラバを落とすことができます。

それだけでも、仕掛けを回収するメリットはあります。

フックの先が丸くなっていないか

アタリはあるのに釣れない時は、フックの先が丸くなっていないかも見ておくとよいです。丸まっていると刺さりが甘くなります。

それでもダメな時は、ネクタイとフックが離れている可能性があります。

フックに4インチ前後のワームやビーズを付けることで、潮が当たってネクタイと同調させることができます。

ワームやビーズは集魚効果が期待できるので一石二鳥です。

巻く速さは適しているか

巻く速さを変えてみます。巻く速さで、釣果に大きな差が付くと言われることもあります。

マダイの反応がよい速さを探ります。

ストップ&ゴーを試してみるのもよいです。

着底後5mほど巻き上げ、そこで数秒止めた後再度巻き始めます。

これがよい誘いとなることがあります。

タイラバはどうか

ネクタイ・ヘッド・スカートのカラーを変えてみるとよいです。カラーは正反対のものへと交換します。

潮が澄んでくるとクリア系、濁ってくると濃いカラー(オレンジなど)のネクタイを使うとよいです。

ヘッドの重さを変えるのも効果的です。

フォールスピードを調整すると喰ってくることがあります。

ネクタイのアピールが強すぎると感じれば、ネクタイを外して、代わりにフックにワームを付けてもよいです。

フックのサイズを小さくするのもよいです。

小さくすることで喰ってくることがあります。

フックにワームを付けてもよいです。

釣り方はどうか

潮の流れが悪い時や波が高い時は、いろいろと工夫してみることが大切です。何もしないと釣れません。

波が高い時は、水中のタイラバが上下に揺れます。

穂先を海面に近づけ、タイラバの揺れをできるだけ抑えるとよいです。

潮が緩い場合は、軽めのヘッドを使うことで潮の流れに乗せて広く探ることができます。

スピニングタックルを使うのも手です。

水深が浅くて潮が流れていない時に、特に有効です。

斜めに引いてくるので、長い距離を誘うことができます。

潮が緩んできた時やマダイの活性が低い時はマダイジギングがおすすめです。

タイラバをジグに交換するだけなので、すぐに釣りを始めることができます。

やってみる価値は十分あります。

タイラバの釣果アップのテクニック

おすすめのテクニックなので、是非取り入れてみてください。潮の流れを読む3つのポイント

タイラバ釣りで成功するには、潮の流れを読むことが重要です。まず、潮の速さに注目しましょう。

潮が速い時は、ゆっくりとリールを巻くのがコツです。

1秒間にハンドルを1回転弱くらいの速さが目安です。

次に、潮目を見つけることです。

潮目は異なる水域がぶつかる場所で、魚が集まりやすいポイントになります。

最後に、潮の向きを確認しましょう。

タイラバを潮の流れに沿って操作すると、より自然な動きになり、魚を引き寄せやすくなります。

フォールスピードの調整による誘い方の変化

フォールスピードを調整することで、タイラバの動きを変え、魚を効果的に誘うことができます。基本的には、フリーフォールで素早く底まで落とすのが一般的です。

しかし、魚の活性が低い時や中層にいる魚を狙う時は、ゆっくりとしたフォールが効果的です。

最近のリールには、フォールレバーという便利な機能がついているものもあります。

これを使えば、簡単にフォールスピードを調整できます。

例えば、中層は速く、底付近はゆっくりと落とすなど、状況に応じた戦略的な釣りが可能になります。

フォールスピードを変えることで、弱ったイワシが沈んでいくような動きを演出し、大きなマダイを誘うこともできるのです。

タイラバでフォール時などフッキングしない時は?

フォール中は、魚が変な角度で喰ってきていることが多いです。すぐに巻き出すとバレてしまいます。

バラしを減らすには、しばらく待って魚がきちんと喰い付いて下向きに泳いでから巻き上げるようにします。

もちろん、待つ時は仕掛けが沈んでいくのを止めます。

これだけでも、かなりバラしを防ぐことができます。

ただし、それでもフック以外のところを噛んで引っ張っている時はバレてしまいます。

マダイが喰って、フッキングしない場合は、すぐに少し巻き上げてもう1度タイラバを沈めます。

それでもダメな時は、速巻きで一気に巻き上げて、マダイの視界からタイラバを消します。

その後、再度底までフォールさせて誘い始めます。

マダイがタイラバに喰い付いても、重いままであまり動かない時があります。

タイラバの基本は、当たりがあってもそのまま巻き続けることです。

しかし、重いままで動かない時は、巻くのを止めて待つとよいことがあります。

そうすると、オモリが巻いている時とは異なる方向へ動くので、マダイが一気に引き始めることがあります。

釣果が変わる!タイラバカラー選びとローテーション術

タイラバ釣りでカラー選びは「魚の目線」で考えることが重要です。水深や潮の色、季節によって最適なカラーが変わるため、状況に応じた選択が釣果を左右します。

季節別のおすすめカラーは?春・夏・秋・冬で使い分ける

春は産卵期のマダイが活性化する時期。濁り潮が多いため、グロー系や光を反射するゴールド系が有効です。

浅場では赤系やオレンジ系も反応しますが、水深20m以深では光るカラーが優勢。

夏は浅場の透明度が高まるため、クリア系やグリーン系が効果的。

ただし、朝マヅメや曇り日にはレッド系でシルエットを強調すると良いでしょう。

秋~冬は深場攻略がメイン。

光量が少ないため、ケイムラ系やブラック系が魚の警戒心を緩めます。

低活性時には、ネクタイの形状をカーリーからストレートに変えると食い込みがよくなることがあります。

周囲との差を埋めるためのカラー戦略

周囲が釣れているのに自分だけ釣れない時は、3回アタリがあってもフッキングしない場合はカラー変更をしましょう。

基本は「赤系 → オレンジ系 → グロー系 → ケイムラ系」の順でローテーションし、反応がない場合は「ネクタイの形状変更」を追加します。

例えば、潮が澄んだ日にオレンジ系が効かない場合、「クリアオレンジ」に切り替えるか、ヘッドを同系色の「ゴールド系」に変更することで差別化が図れます。

船長から「ベイトがイワシ」と聞いたら「シルバー系」を投入し、甲殻類が多ければ「レッドフレーク」を試すなど、情報を活用することも重要です。

カラーローテーションは1色10分が目安です。反応がなければアピール強 → アピール弱、または自然色 → 特殊色の順で変化させます

季節別タイラバ攻略法

春のタイラバ:水温上昇に合わせた釣り方

春は水温が上昇し、マダイが活発に動き始める季節です。この時期は、比較的浅い水深でタイラバを使うのが効果的です。

水深20〜40m程度の場所で、ゆっくりとした巻き上げを心がけましょう。

マダイは産卵のために接岸してくるので、沿岸部の岩礁帯や砂地の境目を狙うと良いでしょう。

また、明るい色のネクタイを使うと、マダイの目を引きやすくなります。

夏のタイラバ:深場狙いのテクニック

夏になると水温が上がり、マダイは涼しい深場に移動します。水深50〜80メートルの深場を狙いましょう。

この時期は、重めのタイラバヘッド(100〜200グラム)を使用し、底付近をしっかりと攻めることが大切です。

巻き上げのスピードは春よりも少し速めにし、時折ピッチングアクションを加えると効果的です。

暑い日中よりも、朝方や夕方の時間帯の方が釣果が期待できます。

秋のタイラバ:活性の高いマダイを狙う方法

秋は再び水温が下がり始め、マダイの活性が高まる季節です。この時期のマダイはエサを求めて活発に動き回るため、広範囲を探ることが重要です。

水深30〜60メートル程度の場所で、さまざまな巻き上げスピードを試してみましょう。

また、潮の流れが変わる時間帯を狙うと、大型のマダイが釣れる可能性が高くなります。

オレンジ系や赤系などの暖色系のネクタイが効果的です。

冬のタイラバ:低活性期の釣り方のコツ

冬は水温が下がり、マダイの活性が低下する時期です。この時期は、じっくりと根気強く攻めることが大切です。

水深40〜70メートル程度の場所で、ゆっくりとした巻き上げを心がけましょう。

底付近でタイラバを長く留めることで、マダイの反応を待つのがコツです。

また、小さめのタイラバヘッド(60〜100グラム)を使用し、繊細な動きを演出することで、低活性のマダイを誘うことができます。

寒色系のネクタイを使うと効果的です。

関連記事

おすすめ